新小学一年生が近づくと、「学用品は何を準備するの?」「いつから準備したら良いの?」と気になりますよね。

学用品はご家庭で準備する他、学校側が生徒全員分を購入してくれて後から支払うもの、区市町村から入学のお祝いとしてプレゼントしてもらえるものなどがあります。また、学用品の指定サイズや学校ならではのルールがあり、進学先の入学準備リストを確認しないと、間違ったものを準備してしまうことも。

そこで今回は、新一年生の息子の体験談を元に、入学準備品リストや準備スケジュールを注意点を踏まえながらご紹介します。入学前に身に付けておきたいことも解説しています。

小学一年生の入学準備リストはいつ分かる?

画像:AC

我が子の通う小学校の場合、小学一年生の入学準備リストは、入学する年の1月~2月頃に開催された、新一年生向けの保護者会で分かりました。

保護者会で入学準備リストが書かれた資料が配られ、この資料を元に先生が新一年生が使う学用品の説明をしてくれます。

上のお子さんがいなくて、はじめて我が子が小学校に入学する保護者の場合、保護者会の説明と資料だけでは、細かいことが分からない場合もあります。また、入学準備を進めていく中で、分からないことがでてくる場合もあるでしょう。

入学準備リストを見ても、何を準備したら良いのか悩んだら、上のお子さんがいるママ友や就学先の小学校に電話で詳しく確認してみるのもおすすめです。

新小学一年生の入学準備品リスト

新小学一年生の入学準備品は、思っていたよりたくさんあるうえ、学校ごとの規定もあるため、全てを揃えるのに手こずる場合があります。そこで我が家が揃えた、入学準備品リスト一覧を学校生活で使うシーン別に分けてご紹介します。

給食で使うもの

・テーブルクロス

息子が通う小学校では、給食の時に机の上にテーブルクロスを敷きます。サイズは小学校で使う机に合うサイズで、幅58cm×高さ38cm程です。毎日交換する必要があり、3枚準備しました。

テーブルクロスは市販ではなかなか見つからないサイズ感で、既製品の購入はできませんでした。

我が家は、近所にある洋品店で生地を選び、縫ってもらうことに。

他の生徒も、近所の洋品店でオーダーしている方が多いようでした。

・給食袋

テーブルクロスが入るサイズの給食袋です。給食で汚れたテーブルクロスを入れて持ち歩くため、2枚程洗い替えであると便利です。

・マスク

給食当番の時に使うマスクです。洗い替えで2枚程あると良いでしょう。体調不良の時にも使えます。

・ハンカチ

給食を食べる時に口周りが汚れた時に使うタオルです。口周りを汚さずに食べれるお子さんもいるため、必要であれば準備しましょう。

体育で使うもの

・体育着

体育着は小学校が指定する色、ズボンの長さのものを準備します。小学校と提携している洋品店で注文、量販店で自分で買いに行くなどの方法で準備できます。

入学時に準備する必要はありませんが、秋・冬は別途、長ズボンや長袖の羽織りものが必要です。

・体育着入れ

体育着を入れるサイズの袋も準備します。体育着は、1週間学校に置いたままで週末に持ち返るお子さんがほとんど。しかし、着たらその都度持って帰るお子さんもいます。1枚あれば十分ですが、洗い替えが必要だと思う場合は、2枚あると便利です。

・紅白帽子

体育の時間にかぶる紅白帽子も準備します。つば付き、つば無しのどちらにするかは、小学校の規定を確認してみましょう。紅白帽子は、1枚あれば足ります。

お掃除で必要なもの

・雑巾

お掃除で使う雑巾は、1~2枚の用意が必要です。学校によっては、雑巾にフックを付けて持って行くきます。ご家庭で雑巾を作るのも良いですが、筆者は、ダイゾーでフック付き、名前記入スペースがある雑巾を購入しました。ダイソーは、100円で2枚入りだったので、安くて作る手間もかからないのでおすすめです。

学校生活で必要なもの

・上履き

小学校で履く上履きは、色の指定がある場合があります。筆者の息子が通う小学校では、上履きの色は白が基本で、青や黄色のラインなどは自由に選べます。

・上履き入れ

上履きが入るサイズの袋です。色やデザインの指定がなければ、保育園や幼稚園で使っていたものをそのまま使うのも良いでしょう。

・手提げ袋

図書室で借りた本などを入れる大きめサイズの手提げ袋です。西松屋やイオン、イトーヨーカドーなどで購入できます。既製品は、お友達とかぶりやすい入学準備品なので、手作りをして他のお子さんとデザインがかぶらないオリジナル手提げを作るのもおすすめです。

防災グッズ

・防災頭巾

災害時の時に必ずかぶる防災頭巾。洋品店やインターネットショッピングなどで、購入できます。名前・住所・クラス・保護者氏名を記載するため、記載スペースがある防災頭巾を購入するか、別途記名ができる布などを準備しましょう。

・防災頭巾カバー

小学校で座る椅子の背もたれに、防災頭巾を入れておける防災頭巾カバーを用意する小学校もあります。小学校と提携している洋品店、制服を販売しているお店、インターネットなどで取り扱いがあります。小学校指定のサイズかつ、購入した防災頭巾に合うサイズの防災頭巾カバーを見つけるのに苦労するご家庭も少なくないので、入学準備品リストをもらったら早めに用意してください。

学用品

毎日ランドセルに入れて、毎日小学校に持って行く学用品をご紹介します。

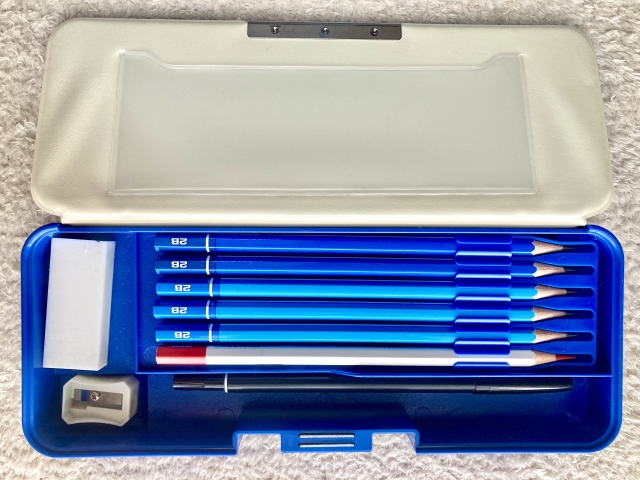

・筆箱と鉛筆、消しゴム

画像:AC

小学校一年生は、Bか2Bの鉛筆を使います。1日に持って行く鉛筆の本数は5本程です。

・赤鉛筆

丸付けなどで使う赤鉛筆を1本、筆箱に入れます。紛失した時用に予備の赤鉛筆をストックしておくと安心です。

・(青鉛筆)

新小学一年生では使わない場合もありますが、青鉛筆を準備する小学校もあります。

・(ネームペン)

ネームペンも新小学一年生では使用しないことがほとんどですが、学年が上がったら使うことのある学用品です。

・(定規)

筆箱に入る厚みと長さの定規を選んでください。

・消しゴム

消しゴムは、白くて匂いのついていないものを準備します。消しゴムも筆箱の中に入るサイズを用意しましょう。意外と落としてなくなるので、予備を数個持っておくと安心です。

・ソフト下敷き

文字を書く練習中の一年生は筆圧が強いため、適度にやわらかい下敷きの方が、じっくり丁寧に書きやすいです。一年生に進級したばかりのころは、ソフト下敷きを選ぶのも良いでしょう。

・ノート

一年生になったばかりの頃は、国語や算数、連絡ノート、自由帳を使います。ノート類は、学校側が一括で購入したり、入学記念品としてもらえる場合があります。入学前の保護者会で説明があると思いますので、購入はその後で大丈夫です。

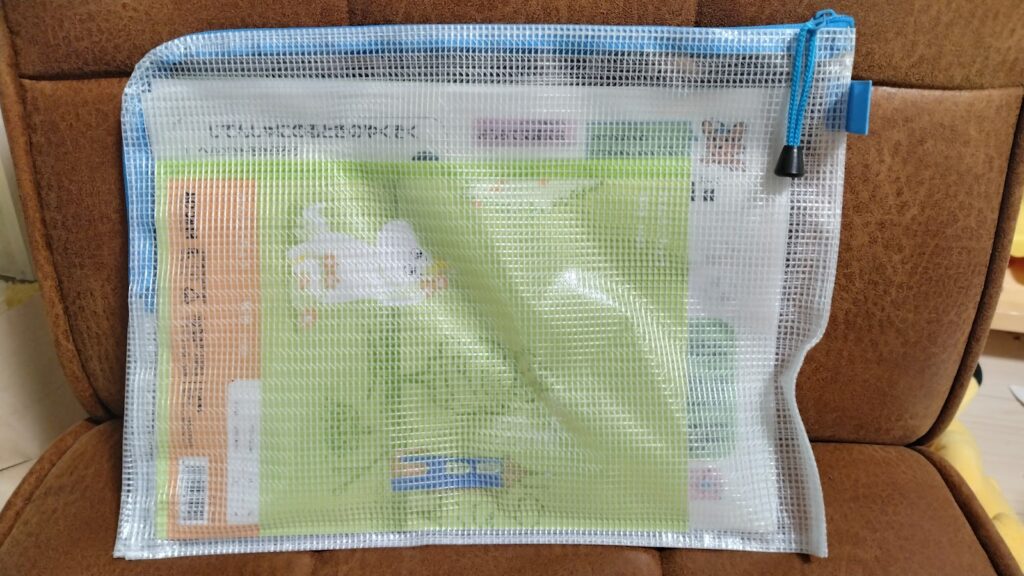

・連絡袋

連絡ノート、学校から配布された連絡ノートを入れる袋です。指定のサイズを各自購入する場合や、学校側が一括で購入する場合があります。

その他の学用品

机や自分のロッカーに入れたり、必要な時に小学校へ持って行ったりする学用品をご紹介します。

・道具箱

はさみやのりなどを机に入れる時に使う道具箱です。小学校側が生徒分を一括で購入する場合があります。保護者会などで配布された学用品リストを見て、各家庭で準備する必要があるのか、小学校側が購入して後から引き落としになるのかを確認しましょう。

・はさみ

授業で使うはさみも必要です。キャップ付きで、シンプルなデザインのものを選ぶと良いでしょう。ハサミも、キャラクターが描かれたものやブランドロゴが入ったものを持参するのは禁止されている場合もあるので、こちらも小学校から配布された学用品の準備リストを確認しましょう。

・のり

のりも授業で使う時があります。スティックのりか、ジャータイプののりかは、学校によって違いますので、入学準備品リストを確認してから準備しましょう。

・クレヨン

机のお道具箱に入れておく、クレヨンも準備します。クレヨンは、小学校側が一括で購入する場合があります。小学校側から配布される準備品リストで、家庭で準備するのか、学校側が準備するアイテムなのかを確認してください。

・色鉛筆

色鉛筆も机のお道具箱に入れておく学用品の一つです。家庭で準備するのか、小学校側が準備するのかを確認してみてください。家庭で用意する場合は、何色入りのものを購入したら良いのか学校側に確認をしましょう。

一年生で必要なもの

小学校一年生が、防犯や安全の理由で必要なものは以下です。

・黄色帽子

黄色い帽子は、小学校側から配布される場合がほとんど。小学校の校章などが入っていて、指定の黄色い帽子をかぶっていることで、通学路で地域の方に安全を見守ってもらいやすくなります。

・ランドセルカバー

ランドセルカバ-も小学校側が、お住まいの地区が記載されたものを配布してくれる場合がほとんど。近隣に公立や私立の小学校がたくさんある地域に住んでいる場合、登下校中に迷子になった時や、困ったことがあった時に、近所の小学校の児童だと分かってもらえます。

登下校を見守る防犯グッズ

一年生のうちは、登下校時に道に迷わないか、事件事故に巻き込まれていないか心配なもの。登校班がなく、共働きで登下校に付き添えない場合は、防犯グッズを身に付けることも検討しても良いでしょう。

・防犯ブザー

画像:AC

不審者がいた時に、大きな音で助けを求めるのが防犯ブザーです。怖いと大きな声がでない場合も考えられます。紐を引いただけで、大きな音で異変を知らせることができる、防犯ブザーは小学生のマストアイテムです。

・GPS

登下校や習い事の付き添いができなくても、子どもの居場所を知らせてくれるのが防犯ブザーです。学校が遠い、バスに乗る、習い事に行く子は持っていると安心です。GPSは月額の使用料金がかかります。また、通話機能などGPSによってできることはさまざまです。

入学式当日に必要なもの

・入学通知

前年の12月頃に区市町村から届いた、入学通知を持って行きます。無くすことがないよう大切に保管し、入学式当日に忘れないよう余裕を持って準備しておきましょう。

・上履き

入学式当日になってみないと、クラスまで分からない場合もあるため、分かる範囲で名前や学年を記載した上履きを持参しましょう。

・上履き入れ

上履きが入るサイズの袋を準備します。我が家は、保育園で使っていた上履きがあまり傷んでいなかったため、そのまま使用しました。

・学用品自動払込利用申込書

生徒全員分のノートなどの学用品を、小学校側が代わりに購入します。この学用品にかかった費用を引き落とすための、払込利用申込書を持参する場合があります。

入学準備品スケジュール

小学校入学が近づくと、いつから入学準備品を揃えればよいのか悩みますよね。ここでは、新一年生の入学準備品スケジュールをご紹介します。

・2月頃入学前の新一年生保護者会

・2月~3月に入学準備品を準備

・2月頃入学前の新一年生保護者会

1月下旬から2月頃に、入学前の新一年生保護者会が開催されます。

そこで、入学準備品が記載された資料が配布され、入学準備品の具体的な説明や準備するうえでの注意点も教えてもらえます。

・2月~3月に入学準備品を準備

新一年生保護者で配布された、入学準備品リストをもとに、家庭で購入して準備する必要があるものを買い揃えていきます。入学式、2日目、3日目には準備した学用品を小学校に持参するため、入学式前には揃うようにしましょう。

筆者は、2月、3月の週末になると入学準備品を買い揃えていました。入学準備品以外にも、春物の洋服や靴も買い揃える必要があるので、入学前の週末は準備で慌ただしくなります。

新一年生の学用品を準備する時の注意点!

はじめてのお子さんが新一年生になる時は、学用品準備リストを見ただけでは悩むもの。そこで、筆者が準備をしてみて気づいた注意点をお伝えします。

☑注文から商品到着までに時間がかかる

防災頭巾カバーや、テーブルクロスなどを洋品店や生地屋で注文した場合、作ってもらう時間が必要です。手作りする必要があるものは、早めに準備しましょう。

☑体育着を試着しないで買ったら小さくて着れない

普段着ている洋服のサイズと同じサイズの体育着を買ったら、「小さくて着れなかった」「すぐにサイズアウトした」という声をよく聞きます。

息子はガッチリしています。普段の洋服は130cmですが、体育着はトップスは140、ズボンは150cmでした。試着してから購入して良かったです。

☑体育着を多く買いすぎた

体育着は月曜日に持って行ったら、週末まで教室に置いておく場合があります。

洗い替えとして、3着買ったのに、全前使わないうちにサイズアウトしてしまったという先輩ママの声も少なくありません。

☑クラス名は入学した後でないと書けない

学用品に記名はできるものの、クラスが決まらないとクラス名までは書けません。

お名前シールを作成しようと思ったものの、クラス名まで印字できず、入学前にはお名前シールが作れないこともあります。そんな時は、布にも貼れるお名前シールがおすすめですよ。

就学前までに身に付けておきたいこと

小学校に進級すると、いよいよ勉強がはじまります。また、登下校や身支度はひとりでできるようになることや、時間を意識して行動することが求められます。そこで、新小学一年生になるまでに身に付けておきたいことをお伝えします。

お友達や先生の話をよく聞ける

小学一年生になると、授業中に座って先生の話を聞くことが必要です。また、子ども同士で遊ぶ機会も増えるため、親が話に介入しないでお友達同士で会話を楽しんで遊ぶようになります。自分の意見だけを通すのではなく、お友達の話をよく聞く力が求められる場面が増えてきます。

名前を呼ばれたら「はい」としっかり返事ができる

保育園や幼稚園で、名前を呼ばれたら「はい」と返事をする機会があったはずです。保育園では元気に挨拶できていたのに、小学一年生になるとはじめてのお友達もたくさんいて、緊張することもあります。元気なあいさつはお友達に自分を覚えてもらうきっかけにもなります。呼ばれたら返事ができるよう練習しておきましょう。

規則正しい生活リズムで過ごせる

幼稚園や保育園よりも、小学校の登校時間が早い場合は、登校時間に合わせて起きれるよう練習をしておくと安心です。また、就寝時間が遅めのお子さんは、早く寝る練習をしましょう。規則正しい生活リズムで過ごすことで、授業に支障がないようにしてあげてくださいね。

元気にあいさつができる

先生や友達とあいさつができることで、相手を想いやる気持ちが伝わり、楽しい学校生活を過ごせるはず。また自分から挨拶ができるようになれば、自分の意見を伝える練習にもなります。

名前を見て自分のものだと分かる

小学生になると、お友達と同じ学用品を持つことになります。落とした時に自分の持ちものだとわ分かるように、自分の名前を読めるようにしておくと安心です。

衣類の着脱が自分でできる

体育の時間の前に、時間内に体育着に着替えられるようにしておきましょう。毎朝の身支度の時間を使って、一人で着替えられるよう練習しておくのがおすすめです。

子どもが通う小学校では、入学後1週間毎日、体育着に着替える練習時間がありました。

時間を意識して行動できる

小学生になると、登校する時間から逆算し、何時に起きて何時までに身支度をすれば良いを考える必要があります。また下校した後も、習い事や学童に行く時間、宿題をする時間を考えてお友達と遊んだり、家でゆっくりしたりする必要があります。入園前からちょっとずつ時間を意識する練習をしましょう。

静かに座ってお箸で給食を食べれる

給食は時間内に椅子に座り、お箸を使って食べます。給食を食べ終わったからといって遊べるわけではないので、20分程度座っていられるようにしましょう。

通学路が分かり、寄り道せずに登下校できる

通学路が分かり、ひとりで登校できる準備をしているご家庭も多いかと思います。実際に小学校一年生になってひとりで登下校すると、突然不安になってしまうことも。

たとえば、前を歩いていた小学生が通学路ではない道を歩いたから、急に通学路が分からなくなってしまったという話も聞きます。

子どもが何を理由に登下校中に不安を感じてしまうかは予想がつきません。入学してからしばらくは、登下校できているか気にかけることが大切です。

信号を守り登下校ができる

一年生になれば、信号を守って登下校できる子どもがほとんど。しかしひとりで登校できることがうれしくてテンションが上がったり、前を歩いているお友達に追いつこうとして、赤信号に気づかなくなってしまう可能性があります。登下校が楽しくなり、交通ルールがおろそかになってしまわないように言い聞かせましょう。

横断歩道では手を挙げて渡ることができる

小学一年生はまだ背が低く、車の運転手が気づいてくれないこともあります。手をあげて渡る習慣を付ければ、子どもが横断歩道を渡っていることが運転手に認識されやすくなるだけでなく、子ども本人も安全に渡ろうと周囲に気を配れます。

・防犯ブザーを使える

防犯ブザーの鳴らし方を覚え、危ないと思った時にすぐ使えるように慣れておきましょう。また、防犯ブザーを誤って鳴らしてしまうこともありますので、止める練習もしておくと安心です。

新一年生の入学準備品リストをもらってから準備を

小学一年生の学用品準備リスト、準備スケジュール、準備をするうえでの注意点、入学前に身に付けておきたいことをご紹介しました。

はじめての子どもが小学生に上がる時は、準備で分からないことがたくさんあると思います。早めに準備するよりも、入学前の保護者会で説明を聞いてから、準備する方が間違いや無駄がありません。

入学準備と合わせて、あいさつや交通ルールを守るなど、小学校に進学する前に身に付けておきたいことも練習しておきましょう。

楽しく安全な小学生生活を過ごしてくださいね。